雨音

もし私が、自分だけの祝詞(のりと)を紡ぐとしたら、それはきっと雨の日に捧げるものになるだろう。

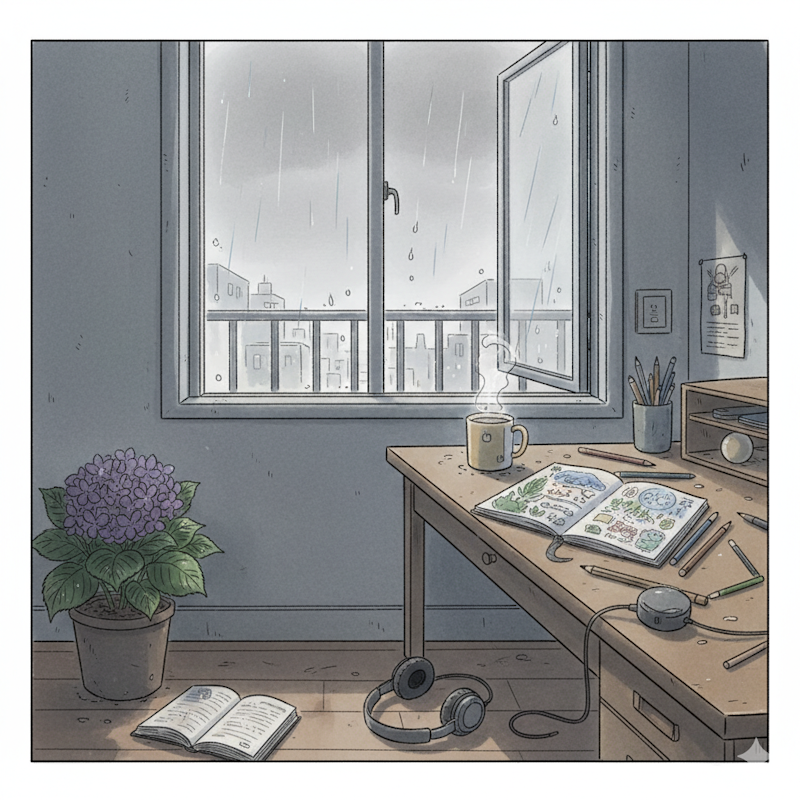

窓の外で、空がその表情をゆるやかに曇らせはじめると、張り詰めていた何かが、ふっと緩むのを感じる。街の喧騒や、人の立てる様々な音が、少しずつ遠ざかっていく。そして、ぽつり、ぽつりと窓を打つ最初の雨粒の音。それは、世界が私に与えてくれた、束の間の休戦の合図のように聞こえる。

雨脚が強まるにつれて、音は多彩な表情を見せ始める。屋根を打つ規則正しいリズム、地面に吸い込まれる優しい音。それらが幾重にも重なり合い、世界が分厚い水のヴェールにそっと包まれていくようだ。

この音に満たされた部屋にいると、強張っていた肩の力が抜けていく。外の世界と私の間には、一枚、透明で柔らかな膜が張られたかのよう。誰もこの内側には入ってこないし、私も無理に外へ出ていかなくてもよい。そんな、穏やかな「諦め」にも似た許しを与えられたような心地がするのだ。

ぬるくなった珈琲をすすり、同じページばかりを開いている本を手に取る。雨音は、決して思考の邪魔をしない。むしろ、心地よい背景音楽となって、自分自身の内なる世界へと、深く深く潜っていく手助けをしてくれる。日常の中で、見ないふりをしていた感情のかけらが、この静寂の中でそっと浮かび上がっては、また沈んでいく。

雨は、洗い清めるものだと言われる。けれど、私にとっては、何かを洗い流すというよりも、ただ静かに痛みに寄り添い、守ってくれる存在なのかもしれない。この音の繭の中にいる限り、私はかろうじて、私でいられる。そんな風に思えるのだ。

やがて雨が上がり、強い光が差し込む頃には、また息を潜める時間が始まるのだろう。濡れた紫陽花の葉が、目に痛いほどの緑色を見せつけるに違いない。それまでの間、もう少しだけ。この優しい雨音の祝詞に、耳を澄ませていたい。