サシグサ

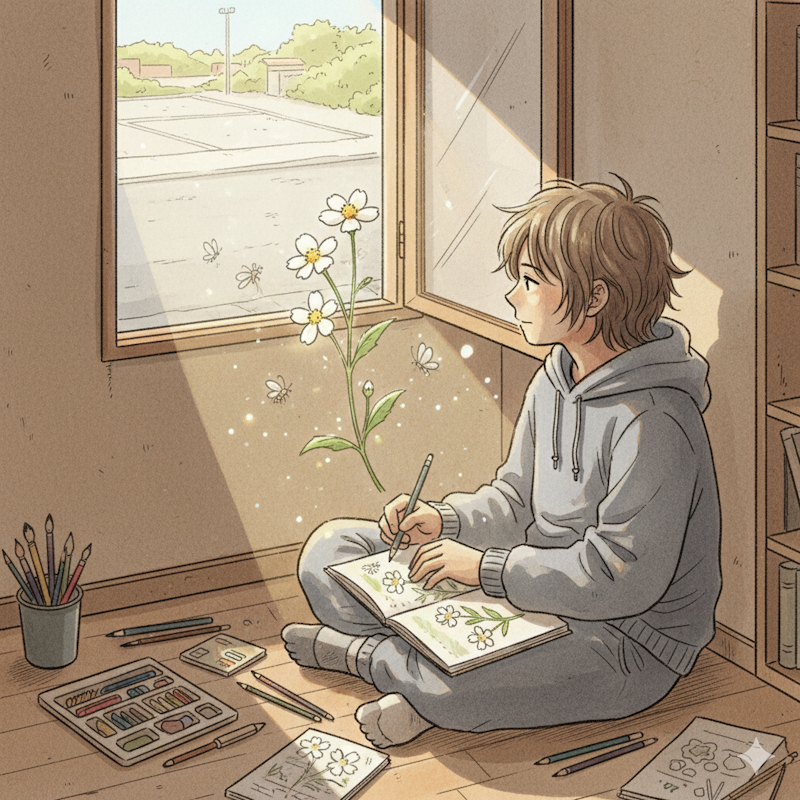

窓の外は、今日も強い日差しがアスファルトを焼いている。部屋の隅で、ふと、ある光景が心に焼き付いていることに気づいた。それは、かつて空き地の至る所で、誰にも気にも留められずに咲いていたサシグサの白い花のことだ。

昔は、ほんの少し歩けば、白い花びらに黄色い芯をつけたサシグサが、我が物顔で風にそよいでいた。沖縄の強い太陽の下でも、雑草と蔑まれながらも健気に咲くその姿は、自分と同じように、世界の隅で息をしている仲間のように思えた。花の盛りには、蝶や蜂たちが集い、そこには確かに小さな世界が息づいていた。服にくっつく黒い種は、迷惑で、けれど確かな存在の証だった。

けれど、最近、あのサシグサの群れを見かけなくなった。きれいに舗装された道、除草剤で更地になった空き地。整えられた風景は、まるで「無駄なものはいらない」とでも言うようだ。あの小さな賑わいは、一体どこへ追いやられてしまったのだろう。

窓の外を眺めても、蝶の姿が減ったように感じる。蜜を求める彼らは、居場所を失い、今、どこを彷徨っているのだろうか。それは、まるで自分のようだ、と不意に思う。

サシグサの素朴な白い花と、そこに集まっていた小さな生き物たちの姿を思い出すと、まるで大切な記憶のアルバムから、自分に関わるページだけが破り捨てられてしまったような、そんな途方もない孤独を感じる。

部屋の静けさのなかで、消えてしまったあの小さな世界を思い返す。もう二度と会えないのだと知りながら、それでも心に描くことしか、今の自分には許されていないのだ。